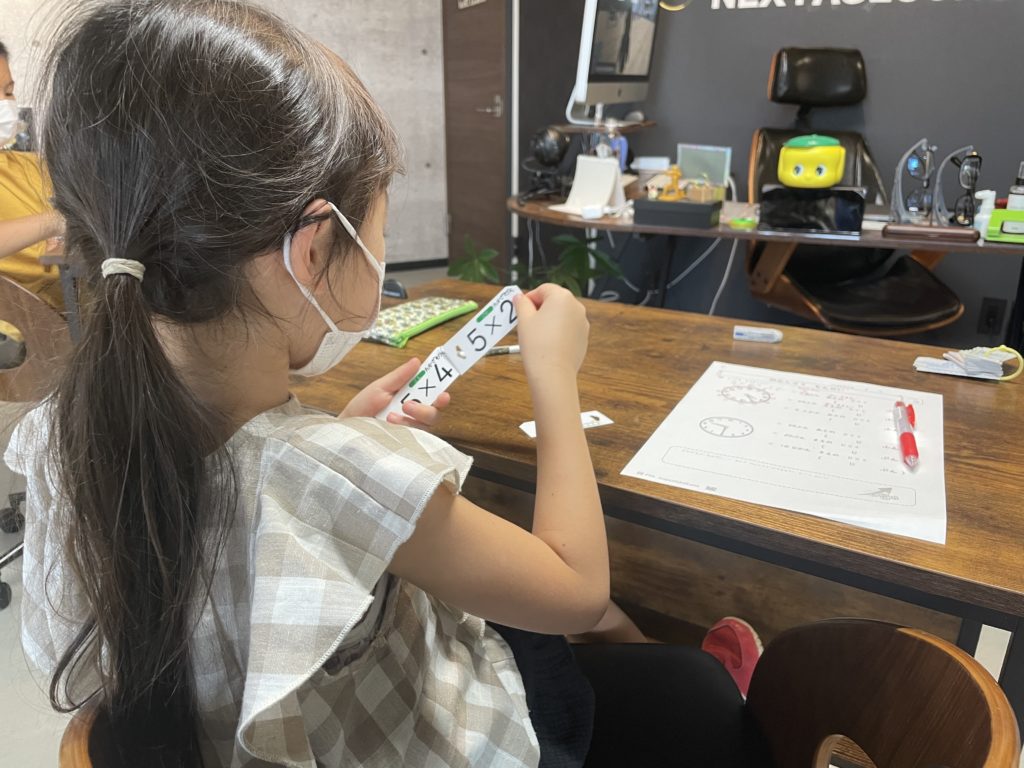

小学2年生がかけ算九九(5の段)を勉強しています。

本来、小学校ではかけ算九九の学習は2年生の10月頃から始まります。

しかし、このお子さんは今日(8月29日)にかけ算九九(5の段)の学習に臨みました。

理由は、理解しやすいタイミングだったためです。

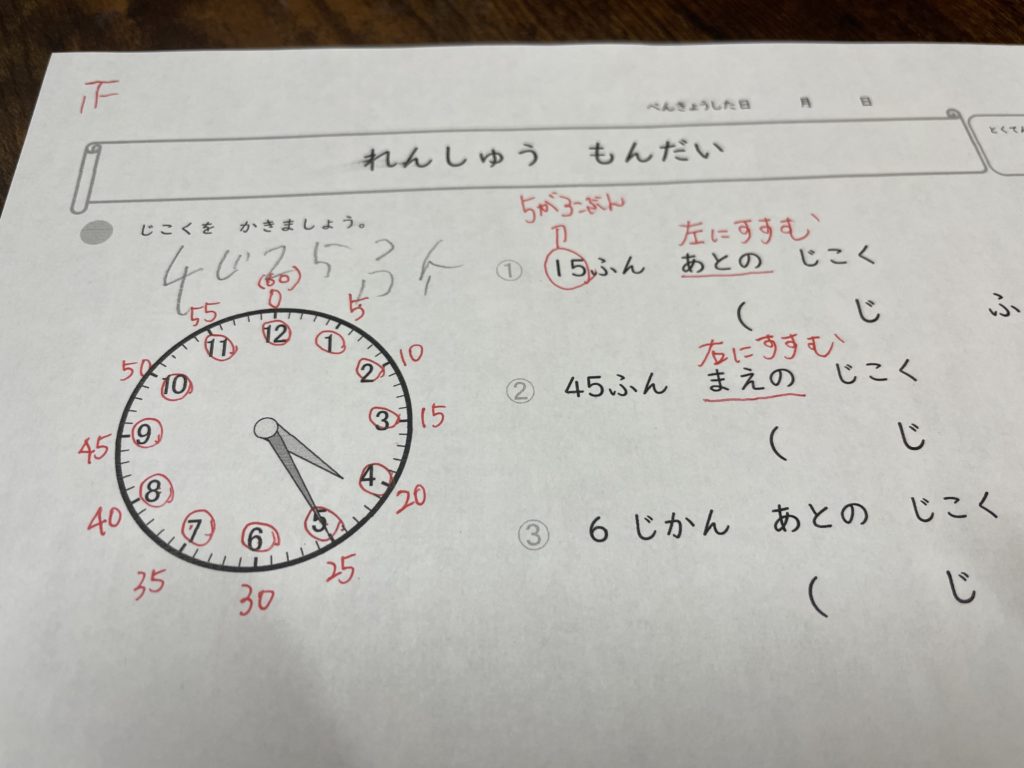

現在このお子さんが集中的に頑張っているのは、写真↓のような時計の学習です。

◯時◯分と時計を読むことは正確にできますが、◯分後とか◯分前という問題に難しさを感じていました。

時計をよく見てください。

時計って、実はかけ算九九の五の段の要素が含まれていることにお気づきになるでしょうか?

そう、時計は長針で考えると、5分おきに数字が割り振られています。

時計を学ぶ中で、五の段の概念を学んでいるのです。

今回は、5の倍数分後、または5の倍数分前(例:15分後とか45分前とか)について完璧にしたかったため、先にかけ算九九の5の段を理解してから◯分後を理解してもらおうと試みました。

このお子さんは、これから学校で習う2年生の算数での大きな山場であるかけ算九九に挑むとあって、いつも以上に真剣な表情で繰り返し、繰り返し練習し、今日段階で5の段を覚えてしまいました。

もちろん、これから繰返しによる定着は必要となりますが、自信に満ちた表情を浮かべ、その後あらためて時計の問題に移ると、なんと先ほどまでよりも理解が進むのです。

本当によく頑張りました。

こうして、まだ全ての学習計画を立てることが難しい特に低学年のお子さんには、それぞれのお子さんに合った学習ができるよう、カリキュラムを柔軟に取り扱うことで理解を促すようにしています。

特筆すべきは、帰り際です。

お母様にかけ算九九を披露すると、

「すごいね、できるようになっちゃったんだね」

と、たくさん褒めていらっしゃいました。

お子さんは学習を身に付けただけでなく、”わかる” “できる”の楽しさや嬉しさを実感できたに違いありません。

このお母様のように、子どもたちが ”わかった” ”できた”というタイミングで思い切り褒めてあげることは、自己肯定感を高め、さらなる意欲を引き出す上でとてもとても重要です。

”わかった” ”できた”ことを共に喜び、お子さんのやる気をどんどん引き出してあげていただきたいと思います。

わかるように、できるようになった時の子どもたちの表情が大好きです!!

また次回、一緒に頑張ろうね!!